(1)よりつづく

こんなふうに、私は合唱団の稽古を楽しんでいました。

周りの人たち、特に、先生や母、ひょっとしたら妹も、私のせいで辛い時間を過ごしていたのかもしれませんが。

今、こうして、合唱団の思い出を楽しく語れるのは、みんなのおかげ以外の何物でもありません。

合唱団は刺激の強いところでした。

次々に目を見張るような世界が展開するのです。

最初に度肝を抜かれたのは、発表会!

それまでの私には、幼稚園や小学校の学芸会が檜舞台だったのですから、一つのショーをゼロから作り上げる過程はワクワクのし通しでした。

一人一人の曲をオーディションみたいな感じで決め、声に合わせた編曲もあったり、衣装のデザインが決まって、採寸、それぞれの稽古時間が決められ、稽古中にも舞台関係の先生方が台本を手にいろんな打ち合わせ、本番が近づくにつれ、テンションもうなぎのぼりです。

有楽町の第一生命ホール。(ここには、元 GHQ の司令部が置かれていました。)

立派なホールで、歌手のようにマイクの前で歌うのです。

何人もの童謡歌手も、同じように歌います。

バレエ団の賛助出演もあります。

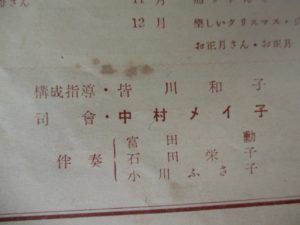

編曲と伴奏は、今ではシンセサイザーの第一人者である、若き日の富田勲先生、本間千代子さんのお姉さんの旦那さんです。

そして、司会は、中村メイ子さん。

私の出は、確か最初か、いえ、最初から二番目。年齢順で、新入り順。

啓子ちゃんと二人で歌ったのは、

『トマト』

麦わら帽子にトマトを入れて

抱えて歩けば、暑いよ、おでこ

タララッタン・ラッタンタン

タララッタン・ラッタンタン

麦わら帽子のトマトを一つ

子牛の頭に、のっけて帰ろ

タララッタン・ラッタンタン

タララッタン・ラッタンタン

伴奏が、ラッタンタンと、軽やかに弾んでくれるのでいい気分で歌いましたよ。

そして、なんと、そうこうしているうちに、私にも人並みに上達が見えだしたのです。

まず、五年生になるとソルフェージュという音階練習のテキストが一冊ずつ配られ、一人一人が自分のペースでマスターしていくことになりました。

全体の練習が終わると、一人ずつ先生のピアノに合わせ、テキストの音符を歌うのです。

個人レッスンの場合、マスター度の高い順に順番が回ってきます。手のかかる子が後になるのですね。

だから、歌の練習では、いつも私が残され坊主だったのです。

ところが、ソルフェージュが進むうちに、なんと、私が一番早く終わるようになっていったのです。

これは、長い間の特訓の成果に違いありません。

拍子の取り方や、音程のこと、音から音へ移る練習をずーっと個人指導してもらっていたので、私にとってソルフェージュは、いつもの歌詞がドレミに代わっただけだったのです。

これで、先生も母も、妹も、私にやきもきする時間が減りました。

減ったどころか、ほとんどなくなりました。

五、六年になると、少人数でNHKのラジオドラマの主題歌や、童謡歌手のレコード録音のバックを歌いに出かけるまでになったのです。

松島トモ子さんのクリスマスソングの録音では、「もっと元気よく『ヘイ!』って言わなきゃ。トモ子ちゃん一人の方がずっと元気よ!」とディレクターに言われたりしましたっけ。

省線(今のJR)に乗って、新橋、有楽町と出かけるので、みんなお洒落になりました。

髪型は、章子ちゃんやトモ子ちゃん、(本間)千代ちゃんと同じ、後ろは刈り上げで耳のあたりでクリクリカールにしていましたね。

スカートは短め、下着ギリギリ。

ワンピースには、フリルやリボンが付いていました。

夏は帽子。

私も有楽町のそごうデパートで、前のツバが広くて、茶色のリボンが付いているキャップを買ってもらいました。

あの、匂いがよかったなあ。フランク永井の「有楽町であいましょう」の匂いです。

昭和三十年代に入り、街はどんどん明るく、お洒落になっていきました。

子供から少女への変わり目が社会の変化とピッタリ同時期だったので、流行の走りにやすやすとのっかったのです。

私たち、新しい少女には、少し年上の人に染み込んでいたであろう辛い体験や不安、あるいは既成の価値観など全くと言っていいほどありませんでした。

ネオンもファッションもカラフルに輝き始めていました。そして、それが、私たちの未来を照らす唯一の光でもあったのです。

生活用品にも変化が現れ、カラフルなビニール紐で編んだ屑籠は、どこの家にもあったのではないでしょうか。

私も、艶やかにコーティングした紙紐(?)で編んだ白いハンドバッグを買ってもらいました。

それには、大きなブドウの房の飾りがついていたのを思い出します。

そのバッグを手に、電車に乗っていました。

当時の電車は、社内も茶色一色、窓枠もこげ茶色の木枠。

ああ、座席は緑色だったような気もしますが、どちらにしても、電車の中は暗かったのです。

その中で、白いハンドバッグがハイカラに見えたこと。

私は、紫と黄緑のツルツルのブドウの実を、撫でて眺めて、ウットリしていました。

そして、そのハンドバッグの中には、ヴィックス!

合唱団の誰かが見つけて持っていたのが、たちまち流行になったのです。

包装のデザイン、色、匂い、味、どれも西洋風で、プロ歌手の気分を演出してくれました。

そうそう、ちゃーんと出演料と書かれた袋もいただいたのですよ。

ラジオドラマの主題歌はドラマが始まる最初に録音するので、後は、声優さんたちがセリフを言っている間は「しーっ!」と、まっているだけです。

その時、マイクの前では、歌うだけでなく、セリフを言うのもあるんだと知りました。

歌と違って、これなら私も、もう少し人並みにはできるんじゃないかな、と・・・

そうです、自分のことは、ちゃんと分かっていたようです。

始めから、他の人と対等に比較なんかできるレベルじゃないと諦めていたんだと思います。

劣等感も持てない気分。

でも平気だったのは、きっと、周りの人が、歌で人間の価値を決めたりしないでくれたからでしょう。

ここが合唱団だというのにね!

ホントに、恵まれたいい環境でした!

歌が下手なことが、私の個性として、それ以上でも以下でもなく了解されていたのだと思います。

そして、それは、皆川和子先生のおかげだと、今は確信しています。

厳しくても、歌う楽しさをちゃんと教えてくれました。

それどころか、合唱団には邪魔でしかないような私を、改善できるという信念を持って、育ててくれたのです。

信じてもらっているのを私も感じていたのかもしれません。

大人になってからこの話をすると、声楽家や音楽好きの人は、決まって、ホントの音痴なんていないんだと言ってくれます。

そうかもしれないとも思います。

ほんの一時期ではありますが、合唱団員として外で歌うチャンスがあったことを考えれば、訓練で改善されるものなのかもしれません。

でも、もともとの得意不得意は確かにあります。

英語で音痴を、「音楽を聞く耳がない」(no ear to music)と表現しますが、私の耳が鈍いことは間違いないようです。

練習すれば歌えますが、しばらく音楽から遠ざかっていると、すぐ音を外します。

でも、これが役に立つこともあるんですよ。

大学時代、コンパで、私が歌うと大受けしたものです。

先日の書道の祝賀会でも、書家の大先生たちに言われて仕方なく披露したところ、会場中がどっと大笑い、涙を流してる方もありました。

なぜ受けるかというと、ワザと外してるわけじゃないからです。

一生懸命うたっているのに外れる、この妙味ですね。

誰にでもできる技ではありません。

これは、私の天賦の特技です。

終わり

[…] つづく […]

[…] 児童合唱団時代を詳しく書いています→私は音痴だった(1) 私は音痴だった(2) […]